|

|

|

|

济安金信 | 基金评价体系:强化基准约束,构筑管理人与投资者共荣新生态

济安金信基金评价中心 2025-07-03 17:57:38

济安金信基金评价体系:强化基准约束,构筑管理人与投资者共荣新生态

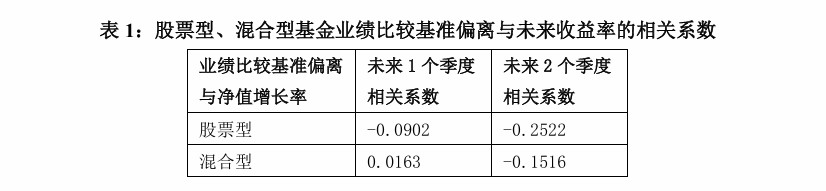

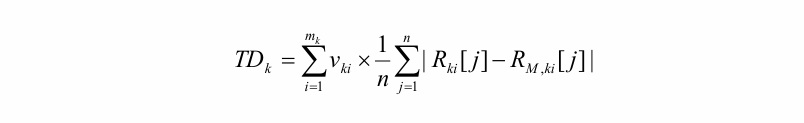

5月7日,中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,提出了推进公募行业高质量发展的七大项25项具体举措,其中明确提出“强化业绩比较基准的约束作用。制定公募基金业绩比较基准监管指引,明确基金产品业绩比较基准的设定、修改、披露、持续评估及纠偏机制,对基金公司选用业绩比较基准的行为实施严格监管,切实发挥其确定产品定位、明晰投资策略、表征投资风格、衡量产品业绩、约束投资行为的作用”,基金公司评价体系、公司高管的考核以及基金经理的考核也都将与业绩比较基准密切相关。 什么是业绩比较基准? 业绩比较基准(Benchmark)是基金根据投资类型、投资范围、投资理念与策略等因素,为衡量自身投资表现所选择的核心参照标准,例如债券基金通常会选择挂钩市场利率(如一年期定期存款利率),权益类基金则会选择特定指数或指数组合(如沪深300)。 业绩比较基准作为基金的“锚”,其核心功能并非基金的预测收益,而是清晰刻画基金的投资风格与风险水平:

轻视基准成为行业常态 但在此次新规落地前,行业对业绩比较基准的忽视几乎是系统性的,这种轻视不仅体现在产品设计环节,更深刻影响了投资行为和市场生态。 从产品设计环节,业绩比较基准的选择就与实际的投资策略脱节。产品部门往往缺乏与投研团队的充分沟通,导致基金的业绩比较基准并不能真正在产品成立后反映基金的实际运作风格。例如主题基金或行业基金机械地选择沪深300或中证500等宽基指数作为基准,而非匹配其投资方向的细分行业指数。 基金经理并不将努力跟紧基准并实现超额收益作为首要的投资目标,而是在考核压力下更关注市场排名,为了能名列前茅不停压赛道或转换风格。 基金公司对于产品业绩比较基准的管理也相当粗放。不少权益类产品为了表达为投资者创造绝对收益的“态度”,将业绩比较基准设定为固定的数值或挂钩定期存款利率,这就使得业绩比较基准既无法保障投资者获得稳健收益,也不能反映基金运作的风险收益特征,彻底沦为空谈。 数据更是揭示了残酷现实:绝大多数基金长期跑输基准。据济安金信基金评价中心统计,截至2025年4月30日,2946只成立满三年的主动权益产品中,近三年内主动权益基金跑赢自身基准的比例仅占三成,高达39.41%的产品跑输基准超过10个百分点。这种系统性跑输,反映出基准在投资纪律中的失效。 更需关注的是,基金业绩基准偏离也与其未来业绩存在负相关关系。济安金信基金评价中心的实证研究发现,基金公司旗下在管产品平均业绩偏离越高,其未来1~2个季度的收益就越低。以2024年底的数据为例,将股票型、混合型基金公司在管的同类产品截至2024年12月31日的近三年平均业绩比较基准偏离数据与未来1个季度(即2025年一季度)和未来2个季度(即2025年上半年)的收益率数据进行相关性检验,可以发现基本呈现负相关。  数据来源:济安金信基金评价中心 济安金信业绩比较基准偏离指标 早在2010年,济安金信在构建基金公司评价体系时,便前瞻性地针对业绩比较基准偏离问题进行了实证研究,并进行专项指标设计。 以股票基金的管理公司评价为例予以说明。在考察期内,基金公司k旗下股票型基金之加权业绩比较基准偏离度的计算公式为:  其中, 通过该指标的构建,基金公司在管产品业绩比较基准偏离的风险将更加直观地反映在星级评价中,也为监管提供了专业的数据参考。 倒逼行业回归 "基准约束" 正轨 《行动方案》真正强化了业绩比较基准对基金公司和基金经理的约束作用,并严控基准变更的随意性,通过改革彻底扭转“重规模轻回报”的行业惯性,这与济安金信长期倡导基金公司应高度重视业绩比较基准偏离的理念高度契合。这种制度重构,正在倒逼基金公司重新审视每一只产品的基准设定是否真正“名实相符”,也迫使投资动作逐步向基准收敛,风格漂移问题也将得到强力纠偏。 未来,济安金信将继续深化基金业绩比较基准相关研究,协助政策落地见效,不断推动基金管理人与基金投资者之间真正形成利益共同体,切实保护投资者利益,为行业稳健、有序地实现高质量发展贡献力量。 |